Lautlos und unaufhörlich laufen mir die Tränen die Wangen hinab. Ich halte meine weinende Freundin und ihren Mann in den Armen. Vor wenigen Stunden hatte sie den nüchternen Anruf ihres Arztes erhalten, der sie innerhalb von Sekunden in den Ausnahmezustand katapultierte.

Innerlich bin ich noch im Nahen Osten, bin ich doch erst vor wenigen Tagen aus dem Irak heimgekehrt. An meinem letzten Nachmittag dort erhielt ich die Nachricht meines Bruders: Mutter ist gestürzt und hat sich die Schulter gebrochen.

In diesem Augenblick stand ich grade im sonnendurchfluteten Innenhof eines Hauses in Karakosh, dessen Bewohner vom Islamischen Staat vertrieben worden waren. Bei ihrer Heimkehr drei Jahre später hatten sie ihr Haus ausgebrannt und zerstört vorgefunden. Inzwischen haben sie es renoviert und die Familie trifft sich hier täglich zum Essen, Lachen und Reden um den Mittagstisch. So wie heute mit mir.

Während ich den Großvater durch das Fenster beim Mittagsschlaf beobachte, denke ich an Mutter, die doch eben erst eine andere schwere Verletzung auskuriert hatte.

Not und Schmerz machen vor niemandem halt. Ob im Irak oder daheim, in Deutschland.

„Durch Mitgefühl machen wir das Leid des anderen zu unserem eigenen Leid. Also lindern wir unseren eigenen Schmerz, wenn wir den Schmerz des anderen lindern.“

Thomas Browne

In jenen Tagen litt ich mit, wie noch nie zuvor. Die Tränen kamen von ganz tief innen und es machte keinen Unterschied, ob ich die Vertriebenen und Überlebenden des IS-Schreckens in meinen Armen hielt, und Gott für sie um Gnade anflehte, meine schwerkranke Freundin oder meine verletzte Mama.

Etwas in mir ist gebrochen und hat eine Schleuse geöffnet, die mir echte Anteilnahme ermöglicht. Ich ahne, dass Leid-mit-tragen ein vor Gott getragenes und von ihm gehörtes Gebet ist. Wo ich früher dachte, Gebet ist, einen Wunschzettel bei Gott abliefern und hoffen, dass er das Geschenk liefert, spüre ich jetzt, dass es anders sein muss. Jetzt sehe ich uns da alle drei, Mama, Gott und mich, stehen und miteinander leiden, an dem was uns widerfährt. Und dieses Zusammen-gehalten-Sein – einer vom anderen, ist echtes Beten, das Macht hat zu heilen.

Ich fuhr aus verschiedenen Gründen in den Irak. Mit eigenen Augen und Ohren wollte ich sehen und hören, mit dem eigenen Mund schmecken, wovon mir verfolgte, vertriebene, leidende Menschen berichtet hatten. Um die Puzzleteile besser ein- und anordnen zu können. Um zu begreifen, was kaum zu greifen ist. Und nicht zuletzt, um von ihnen zu lernen, wie man Krisen bewältigen kann.

„Wir beteten und beteten und beteten, als der IS gegen Mosul und die benachbarten Dörfer und Städte vorrückte. Aber die Schreckensnachrichten hören einfach nicht auf.

Wir fragen uns, macht Gott etwa Urlaub?!“

So hatte es mir 2015 Pastor Hammo aus Bagdad bei einem Skype-Gespräch geklagt.

Seine Worte ließen mich nicht mehr los. Denn egal, ob man Krieg und Vertreibung mit sichtbaren Waffen erlebt oder Krankheitsnot oder Familienkriege durchleidet – wer ruft und redet da nicht zu seinem Gott – ganz egal in welcher Kultur man sein Leben lebt und welchen Glauben man in sich fühlt. Und wer auf dieser Welt hat sich diese Frage noch nicht gestellt, wie viele unserer Worte eigentlich bei Gott ankommen?

Mein Gespräch mit Gott hat mich drei Jahre nach dem Gespräch mit Pastor Hammo und ein Jahr nach der Befreiung Mosuls vom IS in den Nordirak geführt.

Steil schlängelt sich die Dorfstraße hinauf durch Al Qosh, das einmal Elkot hieß. Jener Ort, wo 700 Jahre vor Christus Nahum wohnte, in dem die Leute einen Mann Gottes sahen. Für Juden und Christen galt und gilt er bis heute als Prophet und Tröster. Nahums Dorf klebt im Anstieg eines Gebirgszuges, der die Niniveh-Ebene säumt. In den Felshöhlen von Al Qosh zeugen assyrische Wandbilder davon, dass hier schon vor 3000 Jahren Menschen wohnten.

Hier oben ist es still. Am wolkenlosen Himmel kreisen Bussarde, während ich hinab in die Niniveh-Ebene blicke, die sich im blassblauen Dunst verliert. Ich beschirme mit meiner Hand die Augen, während ich auf eine niedrige Mauer am Straßenrand klettere. In Al Qosh lebten viele Generationen lang Juden, bis man sie in den 1950er Jahren vertrieb, und bis heute wohnen in Nahums Dorf Familien, die den christlichen Glauben und seine darin wurzelnden Traditionen pflegen.

Von Vertreibung, Mord und Krieg wurde die Niniveh-Ebene nicht erstmals durch den IS heimgesucht, wie Nahmus Aufzeichnungen und andere Geschichtsbücher berichten.

Plötzlich scheint mir der Frieden in der Wintersonne hier oben in Al-Qosh surreal. Es ist, als ob der Prophet aus dem Schatten der Bäume vor der Synagoge tritt und mit mir in die dunstige Weite hinabblickt.

Ich höre ihm zu, jedes seiner uralten Worte beschreibt exakt, was sich vor einigen Monaten hier wiederholte:

„Sie wurden verheert und geplündert, dass aller Herzen verzagten und die Knie schlotterten, aller Lenden zitterten und aller Angesicht bleich wurden. Reiter rückten herauf mit glänzenden Schwertern und blitzenden Spießen. Da liegen viele Erschlagene, eine Unzahl von Leichen, ihrer ist kein Ende.

(Nahum 2,11 +3,2-3)

Ich will den Königreichen deine Schande zeigen,.. dich schänden und ein Schauspiel aus dir machen, dass alle, die dich sehen, vor dir fliehen und sagen sollen: Ninive ist verwüstet, wer will Mitleid mit ihr haben? Wo soll ich dir Tröster suchen?“

(Nahum 3, 5 und 7 – Luther)

Ich sehe wieder die schwarzen Fahnen an den Checkpoints, die wir passierten, um von Erbil hier herauszukommen. Und ich höre die Stimmen der vielen Geflüchteten, die ich in den letzten fünf Jahren in Deutschland getroffen und interviewt habe. Die erste Familie die ich damals sprach, fand in Straubenhardt eine neue Heimat und kam aus Mosul, dem antiken Ninive. Wanis wurde bei seiner Arbeit von islamischen Extremisten mit einer Pistole bedroht. Auf diese oder ähnliche Art und Weise waren Muslime und Christen ganz allmählich aus ihrer Heimat vertrieben worden. Wanis hatte mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern in der Straße gewohnt, an der Jonas Grabmal lag.

Bei der Fahrt durch Mosul hatten wir am Grab Jonas, des von Juden, Muslimen und Christen verehrten Propheten halt gemacht. Oder an dem, was davon übriggeblieben ist, nachdem der IS 2014 die darüber erbaute Moschee, die aus einer ehemaligen nestorianischen Kirche und einem Kloster entstanden war, zerstörte.

Auf dem Besucherparkplatz stiegen wir zögernd aus. Tags zuvor hatte es Anschläge mit Autobomben und einen IS-Angriff in Mosul gegeben.

Nach einigem Hin- und Herüberlegen zwängten wir uns in das Marktgedränge, zwischen Männern mit buschigen Bärten und Frauen im Hidschab hindurch, die an den dicht aneinander gereihten Ständen um Waren feilschten. So gelangten wir zu einer Art Freitreppe, die rechts und links von struppigen Palmen gesäumt ist, und zum Eingang der ehemaligen Jona-Moschee führt. Nur um festzustellen, dass Jonas letzte Ruhestätte ein Trümmerfeld ist.

„Ich möchte lieber tot sein, als leben,“ – so Jonas letzter Kommentar beim Blick auf Niniveh.

Und Gott? Ob die Ninivejaner ihn noch jammern, „die Menschen und Tiere, die nicht wissen, was rechts und links ist?“ (Jona 3,11)

Die Aussicht von Jonas Hügel ist einzigartig, wahrlich ein passender Ort, um die Mossul/Niniveh zu überblicken, über es zu schimpfen oder über es zu trauern. Ich mache Fotos von der Millionenstadt. Die Skyline bereichert eine riesige Moschee, die noch unter dem gestürzten Präsidenten Saddam Hussein erbaut wurde und bis heute nicht fertig gestellt ist – der Krieg und der IS und was weiß ich, ist dazwischengekommen.

Wieder unten in der Stadt sah ich überall Spuren des Kampfes, die Einschusslöcher an Moscheen und schiefhängende Kreuze auf zerbombten Kirchtürmen. Trümmerberge überall. An jeder Straßenkreuzung kontrollierte Militär den Verkehr, saßen bewaffnete Kämpfer in und auf Pick-ups, an denen Schusswaffen montiert waren. Und natürlich Fahnen, damit niemand vergisst, dass hier immer noch um die Vorherrschaft der unterschiedlichen Parteien gekämpft wird.

Mitten in alledem versucht jeder, irgendwie sein Ding zu machen, sein Leben zu organisieren, zur Arbeit oder zur Schule zu gehen. Da sind zwei kleine Jungen mit einem Eselskarren, der knallgelbe Orangen geladen hat, mitten im Stadtverkehr, verschleierte Mädchen in Schuluniform und Studenten mit College-Blöcken an der Ampel. Alltag mitten im Krieg.

Ich dachte, Krieg sei schwarz-weiß und es gäbe Hunger und kein Obst im Überfluss auf den Märkten am Straßenrand.

Den Autolärm Mossuls haben wir vor gut einer Stunde hinter uns gelassen. Die Stille in Al Qosh dröhnt in meinem Kopf. Ich springe von der Mauer herab und will mir am liebsten die Ohren zuhalten.

„Wo soll ich dir Tröster suchen?“

Der IS und seine Kämpfer waren bis unmittelbar vor Al-Qosh gekommen, hatten genommen, was ihnen nicht gehörte, und die vertrieben, deren Familien hier seit Generationen gelebt hatten. Ich kann das Bild dieser Geisterstadt, die wir noch kurz vor Al-Qosh passierten, nicht wegdrücken.

Ich sehe einen halbwüchsigen Jungen auf den Trümmern eines Hauses sitzen, er wirft Steinchen hinab auf den Traktor seines Vaters. Der hatte, den Wagen noch angehängt und beladen mit dem inzwischen verrotteten Heu, seit jenem heißen Augustabend dort gestanden, als der Pfarrer in der Kirche verkündet hatte, dass am nächsten Tag der IS kommen würde. Hals über Kopf waren sie noch in jener Nacht zusammen mit ihren Nachbarn und Verwandten aus dem Dorf geflohen. Drei Jahre lang hatte das Fahrzeug dort gestanden und auf die Rückkehr des Bauern gewartet, ohne sich zu rühren.

So wie vor dem Haus des Jungen stehen überall Traktoren, LKWs und andere landwirtschaftliche Geräte, einsam und verlassen. Vergessen wohl weniger.

Eine Stadt wie diese sollte Leben in sich haben, Lachen und Hupen und Schimpfen und Kirchenglocken und der Ruf des Muezzin sollte zu hören sein. Die Stille schneidet mir in den Bauch. Die Steinchen des Jungen treffen mich. Obwohl, nein, gerade weil wir nicht anhalten und ihn herunterrufen und mit ihm, dem Heimwehkranken, sprechen und ihn trösten.

Gott, hilf uns. Genauso meine ich es. Gott. Hilf. Uns.

Ich kann nichts tun an diesem Ort, nur dieses eine flüstern.

Es ist das Lied derer, die nur von Gott noch etwas erwarten.

Jetzt sind wir hier in Al Qosh.

Die Juden haben hier eine Synagoge über Nahums Grab errichtet. Einen Ort zum Nachdenken, Diskutieren und Beten.

Nachdem wir das Tor zu Nahums Grab verschlossen finden, wenden wir uns der schmalen, steil abfallenden Gasse zu, die ins scheinbar menschenleere Dorf hineinführt.

Hüpfend und springend kommen plötzlich zwei Kinder mit ihrem Vater den Weg herauf. Ich grüße die drei wortlos lächelnd. Der Mann sagt etwas, das ich nicht verstehe, aber meine Begleiter zum Stehenbleiben bewegt. Im Schatten der schiefen Mauer sehe ich dem Gespräch zu und versuche, meinen Teil zur Kommunikation beizutragen: Wortlos wühle ich in meiner Tasche nach Gummibärchen. Meine Freundin steckte sie mir vor der Abreise zu, und ich halte dem Mädchen im rosafarbenen Sweater und ihrem kleinen Bruder je ein Päckchen hin. Sie gucken schräg hoch, als wollten sie prüfen, ob mir zu trauen ist, und ruck zuck sind die Süßigkeiten in ihren Taschen und kurz darauf auch in ihren Mündern verschwunden.

Ganz nebenbei tauschen die Männer das Woher und Wohin aus. Ist es Zufall oder Fügung, jedenfalls hat der Mann den Schlüssel für das jüdische Gotteshaus dabei.

Der Mann öffnet uns tatsächlich das Metalltor und schiebt die Kette beiseite. Seine Kinder laufen voraus, stoßen die Tür zur Synagoge auf und klettern die Steinstufen hinab.

Selbstvergessen streife ich durch die vom Einsturz bedrohte Synagoge. Ich mache Fotos von alten Tafeln mit hebräischen Inschriften.

„בָּנֹה בָנִיתִי בֵּית זְבֻל לָךְ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים“

(1. Könige 8,13)

Zuhause erforsche ich die Schriftzeichen, die, wie ich erfahre, auf König Salomo und die Einweihung des ersten Tempels zurückgehen. Die Geschichtsschreiber haben die Worte des Königs von Israel festgehalten:

„Ich habe diesen prächtigen Tempel gebaut, um einen Ort zu haben, an dem wir deine unsichtbare Gegenwart beachten und sie kennzeichnen.“

Salomo, König von Israel

Beim ersten Gottesdienst muss Gottes Herrlichkeit den Tempel so erfüllt haben, dass die Priester ihn nicht betreten konnten. Mächtig.

Auch dieser Ort in den irakischen Bergen ist mehr als die Gedenkstätte eines Propheten. Die Erbauer wollten Gott ehren, nicht den Propheten. Und sie drückten ihren Wunsch für das Wahrwerden einer göttlichen Verheißung aus:

An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen.

(2. Mose20,24)

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Das waren Gottes Worte an mich und auch an die CG gewesen, kurz bevor ich in den Irak aufbrach.

Ehrfurcht erfüllt mich.

Mit einem Mal ahne ich, – nur ein kleines bisschen zwar – wie herrlich Gott ist, und ich muss meine Knie beugen.

Bis zu jenem Tag war mir nicht in dieser Dimension bewusst gewesen, dass es Gott ist, der Orte wie diese gibt. Orte, um seines Namens zu gedenken. Waren es nicht Frauen und Männer die Häuser wie dieses bauten, es instand hielten und Woche für Woche die Gottesdienste gestalteten?!

Manchmal zerreißen unsere Worte und unser Verhalten die Predigten, die Deko und die anderen Leute und wir gehen enttäuscht und traurig davon. Dann aber glauben wir wieder die Gegenwart Gottes zu spüren, sind berührt und angesprochen. Wie widersprüchlich wir sind.

Konfrontiert mit der Seelenangst meiner Freundin lade ich sie ein, mit ins Gotteshaus zu kommen. Ich möchte sie so gerne, wie einst die vier Freunde den Gelähmten, zu Gott bringen: Wenn ER sie doch berühren wollte, der, der „im Dunkeln lebt“ ( 1. Könige 8,12), und meine und ihre angsterfüllte Seele berühren würde. Galt uns denn nicht die Verheißung seines Segens?! Wohnte er denn nicht „im Lobpreis seiner Kinder“?!

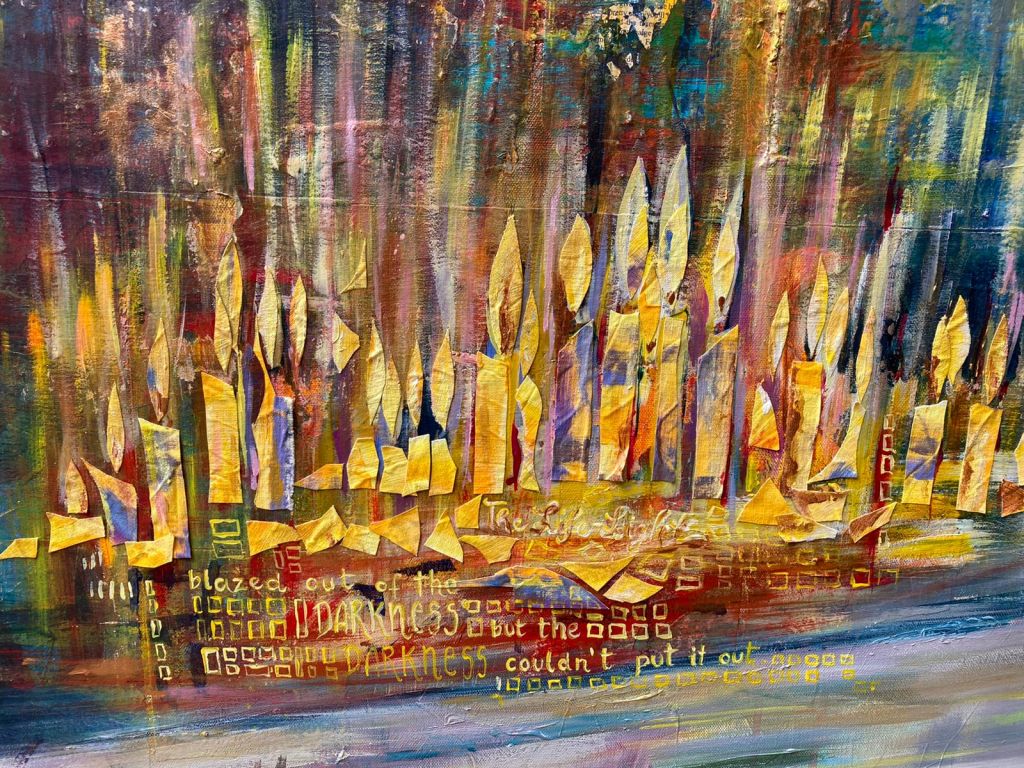

In einer Mauernische direkt neben Nahums Grabmal brennen Kerzen. Die zwei Kinder nehmen die flackernden Lichter aus der Asche und zünden noch mehr Kerzen an.

Die Kämpfe tobten wohl in der Ninive-Ebene. Das Morden und Toben brandete bis kurz vor den straßenüberspannenden Torbogen mit einem Kreuz darauf, der die Gemarkung Al-Qoshs kennzeichnet. Doch einnehmen konnten die Feinde das heute von Christen bewohnte Dorf nicht. Es hatte ein „bis hierher und nicht weiter“ gegeben.

Der Lichtschein spiegelt sich in ihren klaren Augen und zieht mich wie magisch an. Das Licht breitet seine Arme aus und heißt mich willkommen. Es hat immer hier gebrannt.

„Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht auslöschen können.“ Johannes, Jünger von Jesus

Niemand konnte den glimmenden Docht auslöschen. Niemand den Frieden nehmen, der mich und die Männer, die mich an Nahums Grab brachten, umarmt.

Ich mache Fotos, die das Wunder festhalten. Spielende Kinder im flackernden Lichtkreis der Hoffnung, mitten im kriegszerrütteten Irak.

Sie haben in mir ein Licht angezündet, das ich mit nach Hause trage und das mir den Weg weist. Wie sehr ich es brauche, ahne ich an jenem Tag nicht.

Das Leid und Chaos in uns selbst machen uns zu geknickten Rohren. Und wir wiederholen es wieder und wieder und schreien : „Es wird alles immer schlimmer auf der Welt. Wo ist denn der liebe Gott in all dem?“ Und ganz ruhig setzt Nahum dagegen:

„Gott ist gut, ein Zufluchtsort in Zeiten der Not.“

Nahum, Prophet

Diese Reise zum Licht an Nahums Grab hat in mir eine Tür aufgestoßen.

Die Synagoge ist 2018 ein vom Einsturz bedrohtes Gebäude, überall abgestützt. Sie scheint eine letzte Bastion der Hoffnung auf Gott zu sein – ist das Gemeinde, eine zerbrochene Gemeinschaft, der Jesus seinen Kelch anbietet?

Nahum hatte einst eine weiße Fahne hochgezogen, inmitten der schwarzen. Auch wenn sie gelitten hat, sie ist noch da und mir ein Segen.

Ich halte dieses Bild fest – es ist ein Altar der Erinnerung für mich. Jetzt weiß ich, dass Gott mitleidet. Ich ahne, dass ich nur sehen lernen kann, was er sieht, wenn ich anfange, ihm, dem Licht der Welt, radikal zu vertrauen.

Ich merke, ich will es nicht, kann es nicht. Und daran leidet er. Dass ich das jetzt sehe, ist ein seltsamer Segen, bitter.

Mein Licht kam gewaltig ins Flackern, auf dieser Reise, löschte beinahe aus. Meine Fahne fiel und wurde schmutzig, in diesem ganzen Dreck.

Doch sein Licht steckte sie wieder an, die zu erlöschen drohende, erstickte Glut. Hier und da brennen die Flammen jetzt neu und kräftiger als zuvor auf und werfen ein Licht auf ihn, der mir erlaubte Anteil zu haben am göttlichen Wagnis, die Welt zu lieben.

Während des Gebets und Lobpreises in einem Gottesdienst Ende November 2018 darf ich dann miterleben, wie meine Freundin dort am Altar ihre Tränen wegwischt. Zum ersten Mal seit Wochen kann ich einen Hoffnungsschimmer in ihren Augen entdecken. Haben wir beide Frieden, obwohl sich rein äußerlich noch gar nichts geändert hat.

„Gott ist gut.

Er ist ein Schutzort in harten Zeiten.

Er hört uns, nimmt uns wahr und heißt uns willkommen.

Gott hilft uns, egal wie verzweifelt wir uns Sorgen machen.“

(Nahum 1, 7 nach der MSG-Übertragung)

Christiane Ratz, 2020

Schreibe den ersten Kommentar